N’aoutrei sian très Boumian Nous sommes trois bohémiens

Qué dounan la bonou fortunou Qui disons la bonne fortune

N’aoutrai sian très Boumian Nous sommes trois bohémiens

Qu’arrapen partout vounté sian. Partout où nous nous trouvons.

attribué à Nicolas SABOLY (1614-1675 Avignon)

L’une des caractéristiques de la crèche provençale est la présence de la figure du boumian, le bohémien en langue provençale. Bien avant le rattachement du Royaume de Provence au Royaume de France en 1481, les figures dites bohémiennes, égyptiennes, ou sarrazines, apparaissent en Provence. A Sisteron en 1419 puis en 1457, à Manosque en 1423 puis en 1480, en Arles en 1438 puis en 1456 et en 1478, les compagnies laissent des traces de leurs passages dans les archives communales.

Dès 1492 la situation devient plus délicate, et le refus de la ville de Volx de les accueillir plus de trois jours serait à l’origine du dicton provençal : Restar tres jours coumo les baoumians. En mars 1492 les États de Provence leur défendent de mettre le pied dans le comté :

Retulit ulterius qualiter in dicto consilio trium statuum fuit factum et obtentum statutum quod Boymyani seu Egiptiani a cetero non permittantur intrare presentem patriam propter latrocinia et alia diversa mala que faciunt et comitunt et que pridie comiserunt in civitate Aquensi et aliis locis hujus patrie et alibi. – Rapport de Nicolas Safalin, député de Manosque aux États tenus à Aix au mois de mars 1492.

Pourtant la figure du boumian, du caraque (bohémien et cigale, en provençal) est bien présente dans la société provençale, et même aux Galères à Marseille au XVIIIe siècle où l’on ne vit pas forcément à la chaîne, mais on tient aussi un « rôle » (un emploi), au sein de l’administration des Galères.

C’est tout naturellement que lou boumian se retrouve intégré dans ce que les nostalgiques dont ne sait quel temps meilleur nomment aujourd’hui la « tradition », vocable commode embrassant à la fois les idées les plus rétrogrades et les dessins les plus sombres. Les calendes (chant de Noël), comme celles de Saboly sont nombreuses, et le boumian d’hiver, bien loin du caraque d’été, devient une figure acceptable dans la crêche et la pastorale. Jusqu’au tournant du XIXe siècle… En 1842, dans la pastorale Maurel, le Boumian jette Pistachié dans le puit… En 1850 li Boumians Marion et Simon figurent parmi les personnages du spectacle de marionnettes de la crèche parlante de Benoît d’Aix. En 1851 il attache à un arbre la femme de Délicat, avant de se raviser et d’épouser la foi chrétienne…

Le décalage d’un certain nombre de flux migratoires dans un pays en crise économique favorise toujours des réactions difficilement compréhensibles. Ainsi les lois sur les naturalisations favorisent les regroupement familiaux de quelques centaines de jenish venus du bassin-linguistique suisse-alémanique, mais le 08 décembre 1851, la France autorise la déportation au bagne de ses vagabonds, et bohémiens, principalement étrangers, situation qui perdurera jusqu’en 1939 où il sera plus économique de les interner sur place… En 1852, c’est la première présence attestée des boumians au pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer. En 1854 paraît la circulaire ministérielle sur la circulation des non-sédentaires ou professions itinérantes.

Le vieux Mistral rapporte qu’en mai 1855 : « J’avais toute ma vie ouï parler de la Camargue et des Saintes-Maries et de leur pèlerinage, mais je n’y étais jamais allé. Au printemps de cette année-là (1855) », âgé de 25 ans, il décide de s’y rendre : « L’église était bondée de gens du Languedoc, de femmes du pays d’Arles, d’infirmes, de bohémiennes, tous les uns sur les autres. Ce sont d’ailleurs les bohémiens qui font brûler les plus gros cierges, mais exclusivement à l’autel de Sara, qui, d’après leur croyance, était de leur nation. C’est même aux Saintes-Maries que ces nomades tiennent leur assemblée annuelle, y faisant de loin en loin l’élection de leur reine. » Première nouvelle, puisque les rois et les reines tiennent plus de la farce que d’autre chose; il y avait donc un bizness déjà installé…

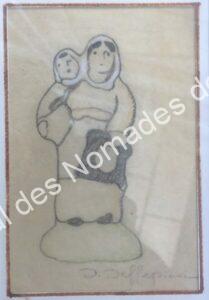

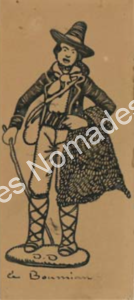

La même année 1855 dans la pastorale de Bonaventure ALLIEZ le Boumian devient un personnage sinistre, allié de Satan… le poil lui pousse, l’arme blanche s’y ajoute, tel que représenté plus tard par David DELLEPIANE, peintre (1866-1931, représentations supra). En 1885, c’est carrément Satan dans la pastorale AUDIBERT, qui ordonne à Pharés, le Boumian de se mettre à son service; après trois heures de péripéties abracabradantesques ce dernier revient enfin dans le droit chemin… En 1888 les frères PERRET atteignent des sommets : une bonne famille de payé (paysans) est attaquée par des boumians qui pillent la maison, la brûlent et enlèvent leur fils unique Bloundet, la mère meurt de chagrin, le père devient fou ; on assiste là à l’une des premières manifestations de l’«ange blond», motif du rapt d’enfant.

Aujourd’hui, une fois l’an, le Boumian, bien sagement immobile et silencieux, « croisé avec un santon » comme on dit, est dans la crèche. Le reste de l’année sa figure est convoquée pour faire peur aux enfants crédules (petits ou grands)…

A voir à Marseille sur le Vieux Port chaque année depuis 1803, la plus ancienne foire aux Santons. Et dans toute la région, foires aux santons, crèches et pastorales. Bon nouvé ! Lacho Kreshuno tumengue !

Crédits Illustrations

David DELEPIANNE, Le Boumian dessin à l’encre de chine sur papier vélin beige 18,8 x 8 cm.; et santons © Museon Arlaten, DR. Gitane, crayon sur papier, vente De Baeque, Marseille 2023, © Gigi Bonin, MNF.