Durant la Deuxième Guerre Mondiale, l’incurie des gestionnaires de camps en France est flagrante. Aux conditions catastrophiques du début (1939-1941) lors d’une gestion militaire de la crise européenne se succède une période où l’État Français, soucieux de l’état de l’opinion publique joue un dangereux double-jeu : d’une part le Secours National, totalement dévoué au régime, assume le rôle officiel de dispensateur de secours pour la population civile mais aussi celle des camps, d’autre part des mesures de restrictions alimentaires sont prises imposant des rations alimentaires semblables à celles des prisons, c’est-à-dire inférieures aux populations civiles. On ne pouvait ainsi pas dire dehors qu’on était mieux traité que dedans…

Face à cette situation où les populations de Nomades et Forains ont unanimement « crevé de faim » comme il ressort des témoignages des victimes de l’époque, quelques infirmières de la Croix-Rouge ou de l’OSE, ont pris des initiatives individuelles pour prêter secours aux plus fragiles : nos anciens, et surtout les petits, sur-représentés. Rendons leur hommage en quelques exemples.

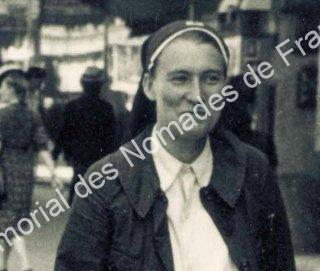

Sabine Zlatin

Sabina ZLATIN (1907-1996), née à Warsaw (Pologne), arrive en France vers 1925, naturalisée le 26 juillet 1939. Après avoir suivi des cours d’infirmière militaire de la Croix-Rouge, elle devient le 20 juillet 1940 infirmière militaire à l’hôpital de Lauwe à Montpellier (1940-1941). Elle est licenciée de la Croix-Rouge puis congédiée de l’hôpital en raison des lois antijuives de l’État Français le 10 février 1941. A la mi-mai 1941 elle propose ses services à la préfecture de l’Hérault pour travailler dans les camps d’internement. « je sais que par exemple, dans les camps je pourrai faire plus, et être plus utile. J’ai énormément de bonne volonté. Je voudrais servir les pauvres gens, sans distinction de race, de nationalité ». [Corresp. 21 mai 1941] Elle devient alors assistante sociale de l’O.S.E. et aide à libérer des enfants des camps d’Agde et de Rivesaltes. Elle note dans ses Mémoires : « Un jour, passant devant une baraque de Tziganes (j’en avais remarqué au moins deux), une femme s’élança vers moi tenant un bébé. Elle me le tendit : « Prenez-le, je vous en supplie, déposez-le à cette adresse », dit-elle en me donnant un papier et une croix fixée à une chaînette. Je cachai l’enfant sous ma cape et pus ainsi sortir du camp. Je l’ai remis à l’adresse indiquée, à Sète, et lui ai passé autours du cou la chaîne et la croix. » p. 34. « Un jour, je suis passée devant une baraque de Tziganes, une mère avec un enfant d’un an environ est sortie (elle n’avait pas le droit de sortir), elle s’accrocha à ma cape, me mit l’enfant dans les bras avec une adresse où je devais le remettre, dans un campement tzigane près de Sète. J’avais toujours ma bicyclette, cachais l’enfant sous ma cape et remis l’enfant à l’adresse indiquée.

Pour moi, le sauvetage de ce petit être était une espèce de victoire. Oui, il était tzigane, mais peut-on faire une distinction entre un enfant juif et un enfant tzigane ? Pour moi cet enfant était comme d’autres enfants, avant tout un être humain, une partie du continent.1 » (Déposition au procès Barbie, juin 1987, pp. 111-112.

L’O.S.E. (Œuvre de Secours aux Enfants), intégrée à l’U.G.I.F. (Union Générale des Israélites de France, zone non occupée, 101, rue Sylvabelle, Marseille), association créée par le régime de Vichy à laquelle tous les juifs étrangers et français ont l’obligation d’adhérer, avait interdiction de s’occuper d’autres enfants que juifs. L’O.S.E. ferme peu à peu tous ses centres après le 11 novembre 1942. En avril mai 1943 elle fonde à Izieu la « Colonie d’Enfants réfugiés » dont 44 d’entre-eux seront raflés le 06 avril 1944 et déportés à Auschwitz. Eté 1944 elle rejoint le S.R.M.N.L. à Paris. Du 26 avril 1945 au 19 septembre 1945 elle est Hôtelière Chef au Centre d’accueil des déportés à l’hôtel Lutetia à Paris.

Elle témoigne en 1984 au procès Barbie à Lyon « Les Juifs étaient très malheureux dans les camps français. Mais les Tziganes l’étaient peut être plus encore. Car il y avait pour les juifs des assistantes sociales qui arrivaient à en faire libérer quelques-uns, des associations comme l’O.S.E., Amitiés chrétiennes, les Quackers et d’autres, des familles qui les recueillaient et les cachaient. Pour les Tziganes, il n’y avait personne. Je revois toujours cette femme tzigane qui, au camp d’Agde, avait osé sortir de son baraquement pour me tendre son enfant. » p. 83. « Simone Lagrange a fait le récit, en termes particulièrement poignants, de son séjour à Auschwitz. Elle a parlé des Tziganes, les considérant comme les premières victimes, avant les juifs. » p. 87.

Qui sauve un homme sauve l’humanité.

Sources • Sabine Zlatin, La Dame d’Izieu (mémoires), Paris, Gallimard, 1992. Avant-propos de François Mitterrand. Y compris sa déposition au procès de Klaus Barbie et les témoignages de l’institutrice de la colonie (Gabrielle Perrier aujourd’hui Gabrielle Tardy) et d’un ancien pensionnaire (Samuel Pintel).

- Serge Klarsfeld, Les Enfants d’Izieu, une tragédie juive, Association des Fils et Filles des déportés juifs de France, 1984.

- Rolande Causse, Les Enfants d’Izieu, Paris, Seuil, rééd. 1994 (livre pour enfants). Y compris un témoignage de Sabine Zlatin.

1Référence à John Donne, qu’elle cite constamment.

Friedel Bohny Reiter

12 novembre 1941. Friedel BOHNY-REITER décrit son arrivée au camp de Rivesaltes comme infirmière : « Le vent souffle violemment autour des baraques. Il passe sans pitié par-dessus le village qui se dresse, baraque après baraque, dans une morne étendue de pierres. C’est ici, dans cette désolation, que vivent des gens pendant des semaines, des mois, dans les conditions les plus primitives. Sans parler de l’inquiétude pour leurs familles. Yeux ouverts ou fermés – je ne vois rien que d’immenses yeux d’enfants affamés dans des visages marqués par la souffrance et l’amertume. Et encore des yeux d’enfants qui défilent devant moi. » (Bohny-Reiter, pp. 31-32). Elle s’installera à l’îlot K, baraque 12, au Secours Suisse pour Enfants. Dans son Journal elle témoigne de la vie quotidienne du camp des familles:

Dimanche 08 février 1942. Lors d’une journée de repos, Friedel BOHNY-REITER rend visite aux Nomades mutés à Barcarès : « Je suis encore remplie d’impressions reçues lors de notre passage à Barcarès chez nos Gitans.

[…]

Les baraques noires du camp se trouvent près de la mer dans les sables des dunes. Le chef du camp nous reçoit gentiment. Deux garçons gitans sont adossés à une baraque. Ils nous reconnaissent tout de suite. Les autres arrivent en courant, et nous somme subitement entourées – chacun veut nous serrer la main – « des is awer scheen Schwester, dass se uns z’bsuche chemme » – « C’est gentil, Sœur, d’être venue nous voir. » Les visages expriment une joie réelle. Nous sommes aussitôt assaillies de questions sur les petits qui ont été laissés à l’infirmerie de Rivesaltes. Nous racontons, et nous promettons de nous en occuper. Les enfants, une soixantaine environ, peuvent venir au « réfectoire ». Quand nous y entrons, ils sont tous assis sagement à table. Un petit garçon entonne « Es Buurebuebli ma ni net »

[chanson suisse alémanique traditionnelle]

, et les autres l’accompagnent les yeux brillants. Ils nous chantent toutes les chansons apprises à Rivesaltes. Puis ils vont chercher leurs tasses et nous y mettons ce que tous les enfants des camps préfèrent, du halva, et quelques dattes et cacahuètes. Nous nous faisons presque écraser par quelques Gitanes pur-sang, et nous les mettons dehors. Quelqu’un a tôt fait d’arracher deux clous, de les planter de chaque côté de la porte, de tendre un fil de fer, et la porte est fermée. Nous passons encore quelques joyeux moments ensemble, leur promettons d’envoyer du papier, des livres et des crayons pour leurs études. Quelques-uns se sont bien installés. Nous serrons toutes les mains, les brunes, les grandes, les petites et « au revoir ». Ils se pressent les uns contre les autres le long du fil de fer barbelé et nous font des signes d’adieu. Un peuple particulier – eux aussi aspirent de tout cœur à la liberté. Les larmes coulaient le long des joues d’une vieille Alsacienne quand nous avons chanté – « In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein wiedersehn » (« Ce n’est qu’un au-revoir… »

Nous sommes revenues contentes. Eux, qui sont constamment chassés d’un lieu à un autre, ont pu sentir que nous ne les avons pas oubliés. »1

1 Bohny-Reiter, pp. 71-73.

Lundi 23 novembre 1942. « Il faut déménager malgré tout. Au camp des Tsiganes1, au camp de Gurs, au camp du Vernet. »2« Nous devons quitter le camp demain déjà. »3 Les Allemands leurs donnent 48 heures pour vider les lieux selon Friedel Bohny. La majorité du camp est transféré à Gurs. « En novembre 1942, je fus transférée du camp de Rivesaltes à Gurs. C’était par une nuit d’hiver, et j’arrivai après deux jours de voyages en train, pendant lesquels on ne m’avait donné à manger que des repas froids. J’arrivai dans une baraque vide et glaciale en pleine nuit, vers trois heures du matin. C’était sans doute la nuit la plus froide de l’année. Les couvertures sentaient mauvais. A Rivesaltes, nous n’avions pas pu nous laver pendant huit jours parce que les conduites d’eau avaient éclaté ; à Gurs, l’eau était gelée. Nous étions 1 500 internées venues de Rivesaltes. Nous avions eu très faim là-bas. Pendant longtemps, il n’y avait rien eu d’autre à manger que des navets et, les jours de fête, du thon, des topinambours et du fromage blanc avec du sucre. C’était vraiment une fête. »4

1 Saliers

2 Bohny-Reiter, p. 150

3 Bohny-Reiter, p. 150

4 Témoignage de Marianne Freund, in. Cheniaux, p. 309.

Source • Friedel Bohny-Reiter, Journal de Rivesaltes 1941-1942, Genève, Editions Zoé, 1993

Elisabeth Eidenbenz

« Les femmes enceintes accouchent à la Maternité suisse d’Elne, située dans une villa entre Argelès et Perpignan, et créée grâce aux fonds fournis par le Comité international de secours aux enfants réfugiés. Elle est dirigée par une infirmière et une sage-femme suisses. Les femmes venant d’Argelès ou réfugiées dans la région y viennent un mois d’avance et restent trois semaines après l’accouchement. Cet établissement fait bonne impression par son ordre et sa propreté. »

06 janvier 1941. « RAPPORT du Comité International de la Croix-Rouge sur les visites des camps d’internés civils du sud de la France, effectués par son délégué, au mois de novembre 1940.

De nombreux enfants ont été sauvés par cette femme énergique durant la guerre. En savoir plus.

« Mademoiselle Nougat »

Au camp de Saliers-Arles, une infirmière semble avoir été suffisamment réconfortante avec les enfants pour qu’ils l’affublent d’un petit nom. Malheureusement elle sera blessée dans l’attaque aérienne du camp le 17 août 1944 :

Dans les secondes qui suivaient on entendait la mitraillade dans le Camp. Le calme revenu, je me précipitais à l’extérieur pour constater les dommages et donner les ordres nécessaires pour s ‘assurer s’il y avait des victimes. En effet, on vient m’annoncer sur le champ, que l’infirmière Mademoiselle LOUGARRE, était grièvement blessée au bras droit, dans certaines parties dorsales, et à la tête, alors qu’elle soignait des enfants dans l’infirmerie. Le docteur SINCULESCO, Infirmier-major, détaché des Travailleurs Étrangers, fit une intervention d’urgence.«

AD Bouches-du-Rhône, FRAD013_97 W 24, Robini, Rapport sur l’attaque aérienne du 17 août 1944 par des avions Anglo-Américains, 23 août 1944.